SOMMAIRE

INTRODUCTION

LES ÉPIDÉMIES AU XXe SIÈCLE : UNE CERTAINE INDIFFÉRENCE

COMPORTEMENTS PENDANT LA CRISE ÉPIDÉMIQUE

L’attitude devant la mort

Les anticipations d’un « monde d’après »

Anomie, dissolution des liens sociaux

De la recherche des causes et des remèdes à celle de coupables. Boucs émissaires

« L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION » : LES CONSÉQUENCES DE DEUX

PANDÉMIES MAJEURES

La peste de Justinien (VIe siècle)

La peste noire (1347-1352)

LES VILLES DE LA PESTE À L’ÂGE CLASSIQUE

Un monde fermé, une société contrôlée

Les inégalités dévoilées et exacerbées

L’ÉCONOMIE DES VILLES DE LA PESTE

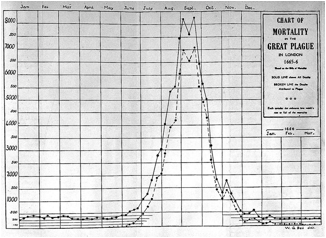

L’économie à Londres en 1665

Sorties de crises et évolution à long terme

EN CONCLUSION : RETOUR SUR LA COVID-19

INTRODUCTION*

« Tout simplement nous ne savons pas », c’est ainsi que Keynes caractérisait l’incertitude radicale[1], quand l’avenir n’est pas probabilisable car on ne peut même pas établir la liste des éventualités. Lorsqu’elle dure, elle génère une forte instabilité des anticipations, généralise le mimétisme ; d’où des comportements et des équilibres qui oscillent brutalement entre des extrêmes. On le voit avec les bulles financières qui gonflent hors de toute raison, éclatent brutalement précipitant des phénomènes cumulatifs à la baisse aussi peu rationnels. Tel est également le cas des épidémies lorsqu’elles sont nouvelles ou lorsqu’on ignore jusqu’où elles peuvent s’étendre, lorsqu’elles ne sont pas balisées ou banalisées, lorsqu’il n’est nul remède connu. La covid-19 est une épidémie de ce type, caractérisée par l’incertitude sur son origine, son évolution, sa durée, l’évolution de la maladie, son caractère saisonnier ou non, ses rebonds, les médicaments actifs, etc. Cela ne signifie certes pas que l’on ne sait rien, loin de là. Les connaissances sur la covid-19 sont importantes et croissantes. Son génome a été séquencé très rapidement et, en moins d’un an, des vaccins ont été mis au point, mais on ne sait pas ce qui va advenir.

Une telle incertitude concernant la vie et la mort, lorsque les taux de létalité d’une épidémie sont élevés et la contagion forte, suscite – comme on le disait du choléra – une « peur bleue »[2], individuelle et collective, mais pas seulement, pas si simplement. On peut en effet observer des évolutions quasi chaotiques de la psychologie collective, de la négligence à la panique, avec de brèves bouffées festives libératrices, puis à l’accoutumance, à la lassitude, voire à la négation du danger, et des retours de panique. Quand l’épidémie s’évacue, l’oubli de la catastrophe peut venir rapidement. Un énorme choc létal comme lors de la peste noire de 1348 fait alterner l’effroi et le désespoir avec des espérances messianiques ; son retour périodique fait qu’une atmosphère de peur finit par imprégner la société provoquant le sentiment d’un monde en chute vers sa fin.

On ne sait pas, mais on cherche à comprendre, à trouver les causes, scientifiquement ou en s’appuyant sur de vagues croyances, on recherche des responsables. Durant des siècles, au-delà des « mouches minuscules » ou des miasmes, au-delà des signes comme des pluies de grenouilles, des nuages en forme de cheval et autres passages de comètes, la cause profonde des épidémies demeura un châtiment infligé par Dieu (ou par les dieux ou par la déesse Némésis) aux hommes pour leurs péchés. De nos jours nombreux sont ceux qui voient les épidémies comme le châtiment des fautes de l’être humain envers la nature. Se répandent les rumeurs les plus folles, elles activent les peurs, elles font rechercher des boucs émissaires, elles renforcent la méfiance – voire la défiance – envers les autorités.

Les autorités, elles aussi, sont prises dans l’incertitude, leurs décisions peuvent être extrêmes, erratiques, oscillant sous l’aiguillon de la peur, peur des émeutes, des révoltes, de passer en jugement ou simplement de perdre les élections. Religieuses, expertes, ou politiques, les autorités sont généralement amenées à utiliser les peurs pour renforcer leur pouvoir. Pouvoir sur les âmes, et partant sur les comportements : les prêtres imposent des sacrifices, des pénitences, des processions, dirigent les consciences (comme les sorciers des peuples « premiers » imposent des danses sacrées). Les autorités politiques visent toujours à renouer et renforcer le pseudo contrat d’échange de leur protection contre la soumission du peuple et, dans ce but, consciemment ou non, elles manipulent les angoisses du peuple. Les « sachants », experts, médecins et autres, vrais ou faux, affirment leur pouvoir. Ils cherchent à s’imposer, eux ou leur école, à leurs pairs et prescrivent aux autorités et à la population des politiques et des comportements normés.

Dans l’épais brouillard de l’incertitude, il nous faut trouver une boussole, d’où l’importance des enseignements que l’on peut tirer de l’histoire. Mais la prudence est de mise. Ces leçons de l’histoire, en effet, sont énigmatiques et souvent ambigües. L’histoire parle, mais un peu à la manière du Sphinx de Delphes. Il faut interpréter le message. Je suis donc loin de partager la vision de Paul Valéry lorsqu’il estimait que « l’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré »[3]. Il faut cependant reconnaître que l’histoire est délicate à manier. La crise sanitaire me donne le prétexte d’employer un vieux terme médical pour la qualifier. Elle est ce que les Anciens nommait un pharmacon, c’est-à-dire à la fois un poison et un remède[4]. S’il est vrai qu’un peuple qui oublie son histoire peine à affronter son avenir, il faut admettre d’une part, qu’elle risque de ranimer des braises anciennes, de faire flamber à nouveau des haines recuites, d’autre part, que le recours à l’histoire comparative peut donner des exemples de tout, voire de n’importe quoi. Je parlais naguère « d’histoire ambiguë » rappelant que, bonne fille, elle donne une preuve à tout le monde. Il en va ainsi de l’histoire des épidémies. S’il faut y recourir pour éclairer les épidémies contemporaines, c’est d’une main tremblante.

Il en va des « enseignements de l’histoire » comme de ce que Ionesco racontait à propos de Manès Sperber[5] qu’il considérait comme un sage. On allait le voir, explique-t-il, lorsqu’on était dans l’embarras (dans l’incertitude), et après l’avoir entendu, on était toujours dans l’embarras, mais dans un embarras en quelque sorte supérieur.

Pour qu’il soit envisageable de tirer des leçons de l’histoire, il faut qu’elle repère des constantes ou des analogies. Face à la manière dont les sociétés ont réagi à l’épidémie de covid-19, le « donneur de leçons historiques » se trouve embarrassé : il n’existe aucun précédent de confinements généralisés à l’échelle, quasiment, de la planète. Avec cette mesure, il y a irruption d’une nouveauté majeure : pour la première fois, les sociétés dans leur diversité ont réagi en cherchant à privilégier la vie par rapport à l’économie. À l’arrière-plan de cette innovation qu’est le confinement généralisé, il y aurait un changement de l’attitude face à la mort, particulièrement face à la mort collective.

Ce qui a été sacrifié, cependant, ce n’est pas seulement l’économie, c’est aussi l’éducation, la culture, les relations sociales, les activités festives, une part du sacré qui subsiste dans nos sociétés. Lors de la deuxième vague de covid-19, à l’automne 2020, les politiques prophylactiques des États ont sacrifié ces dernières activités tout en tentant de préserver l’économie, ce qui s’est avéré impossible.

Si le confinement généralisé est une innovation majeure, il n’est cependant pas une innovation radicale. Ainsi le recours à l’histoire comparative s’avère pertinent aujourd’hui. En effet les épidémies majeures du passé – comme la peste ou encore le choléra – ont provoqué une fermeture des villes et des régions infectées – aussi bien dans leurs relations avec l’extérieur qu’à l’intérieur des cités –, la clôture des frontières, des états de siège, des quarantaines, le port de masques, la mise à distance. Ces mesures d’enfermement ont généré un arrêt cardiaque de l’économie, une explosion du chômage, l’accroissement du paupérisme, des famines. Le choc démographique causé par la peste est sans commune mesure avec la covid-19 (qui, en outre, tue essentiellement les personnes âgées) : la peste noire avait, approximativement, un taux de mortalité 1.000 fois plus élevé que celui de la covid-19[6]. En revanche le confinement généralisé nous fait renouer aujourd’hui avec des effondrements économiques et des privations de liberté qui rappellent ceux des « villes de la peste ». Il ne s’agit donc pas de comparer des chocs démographiques, mais leurs conséquences sur la pétrification de l’économie, sur les mentalités, les comportements, les relations sociales.

Trois leçons peuvent être tirées des sorties de crises épidémiques majeures du passé : 1) L’épidémie terminée, une reprise post-traumatique en V ou en aile d’oiseau – d’abord forte, puis ralentie – est l’éventualité la plus crédible. Malgré une mortalité très élevée – entre 20% et 60% de la population pour la peste –, les villes ou les nations frappées par le fléau se sont avérées dans l’ensemble étonnement résilientes à court terme ; 2) Les conséquences sont très différentes selon les catégories sociales, les entreprises et les secteurs : d’une part, les inégalités sociales sont révélées et renforcées par l’épidémie (les plus pauvres, les plus précaires sont durement atteints, les plus riches s’en sortent bien) au risque de révoltes sociales ; d’autre part, elle renforce les entreprises les plus solides (fortement capitalisées) et les secteurs dynamiques, et elle fait disparaître les entreprises fragiles, enfonce davantage les secteurs archaïques ; 3) À plus long terme, les pays qui ont les institutions les mieux adaptées et qui sont les mieux dotés dans les nouveaux secteurs porteurs en sortent renforcés au détriment de ceux dotés d’institutions sclérosantes et embourbés dans les secteurs traditionnels. Les villes ou nations aux structures économiques et sociales fragiles ou en déclin paraissent récupérer, mais l’essor s’essouffle (courbe en aile d’oiseau) et dans le long terme la tendance décliniste en est confortée. L’épidémie tend à pousser les économies et les sociétés dans le sens où elles penchaient déjà. Elle accentue les tendances antérieures, jouant un rôle d’accélérateur de l’histoire.

LES ÉPIDÉMIES AU XXe SIÈCLE : UNE CERTAINE INDIFFÉRENCE

Il n’est pas nécessaire de revenir plusieurs siècles en arrière pour observer un changement de l’attitude face à une épidémie et à une mortalité massive. Cent ans suffisent, voire moins, pour observer les différences de réactions des individus, des médias et des autorités lors des épidémies – disons entre la grippe espagnole de 1918 et la covid-19. Rétrospectivement on est frappé par une relative tolérance collective face aux décès dus aux épidémies ou aux catastrophes encore pendant les années 1950-2000. On s’accommodait avec la mort. En particulier, la disparition de vieillards emportés par une épidémie ou la canicule (celle de 2003 a fait en France 20.000 victimes) apparaissait dans l’ordre des choses. Dans le combat de la science contre la maladie, les morts étaient une sorte de résidu fatal.

Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur les attitudes passées face à la mort, mais seulement de constater qu’aujourd’hui la mort, et particulièrement la mort collective, est devenue socialement injustifiable, un scandale. L’épidémie de covid-19 a provoqué un confinement massif, quasi-général à l’échelle du monde avec des conséquences majeures, économiques, mais pas seulement, loin de là. Jadis, des maisons pestiférées étaient fermées, des quartiers isolés, des quarantaines instituées, des villes s’entouraient de « murs de la peste » comme autour de la région marseillaise en 1720, on contrôlait les entrées et les sorties, on se barricadait, le commerce intérieur et surtout extérieur s’arrêtait, mais l’histoire ne comporte aucun épisode de confinement mondial. Alors même que notre civilisation place l’économie au centre de ses préoccupations, divinise la croissance, confrontée à l’épidémie de coivid-19, les autorités finalement se sont très largement ralliées au « quoi qu’il en coûte », et le coût est effectivement exorbitant, le confinement généralisé ayant, dans la foulée, sacrifié une part importante de la vie sociale et même familiale, de la culture et de l’éducation.

Si l’on regarde les réactions collectives face aux épidémies du dernier siècle, comment ne pas s’étonner d’une certaine passivité.

Considérons la grippe espagnole de 1918-1919[7]. Elle s’est développée en trois vagues : avril à juillet 1918 ; fin août - début septembre à novembre 1918, février et mars 1919. La deuxième a été de loin la plus meurtrière (mutation de la souche ou nouvelle souche ?). Le taux de mortalité de la grippe espagnole était nettement plus élevé que celui de la covid-19. Globalement, elle a fait entre 30 et 50 millions de morts dans le monde, soit entre 1,7% et 2,7% de la population (1,860 milliards en 1920), deux fois plus que la Première Guerre mondiale (certaines estimations récentes comptent cent millions de morts, soit plus de 5,3% de la population). Quant à la covid-19, elle a déjà tué (janvier 2021) 1.836 millions d’êtres humains dans le monde sur une population totale de près de 8 milliards (soit un taux de mortalité de 0,023%)[8].

En ce qui concerne les seules nations belligérantes, les chiffres comparés restent impressionnants : la grippe fait approximativement 250.000 victimes en France, la guerre 1.400.000. Les États-Unis comptent 550.000 décès de son fait et la Chine entre cinq et neuf millions. Elle a frappé essentiellement la tranche d’âge des jeunes adultes. Il s’agit donc d’une des pires catastrophes de l’histoire des épidémies : en nombre de mort elle tue autant que la peste noire entre 1347 et 1352, et en pourcentage, neuf siècles après, vingt fois moins. Cette saignée majeure a certes été violemment ressentie, cependant – en partie du fait de la guerre et de la censure de guerre – elle n’a pas provoqué une réaction médiatique et institutionnelle à la hauteur du drame.

|

Pratiquement aucun article sur la grippe en France jusqu’à fin juin 1918, quelques rares articles en juillet-août (le 31 août, Le Matin parle d’une « petite épidémie »), à peine plus en septembre. On explique que le soldat français résiste bien mieux que « le boche ». Ce n’est qu’en octobre, au sommet de la mortalité, que les journaux publient régulièrement des articles sur la grippe, donnent le nombre de morts, et en novembre surtout pour expliquer que l’épidémie retombe. Ils donnent des conseils prophylactiques (se laver les mains, les dents, se gargariser à l’eau oxygénée, isoler le malade, désinfecter ou laver les vêtements, porter un masque ou, si on n’en a pas « une simple compresse hydrophile trempée dans l’eau bouillie, posée sur le nez et la bouche et attachée par-dessus les oreilles avec un cordonnet », écrit un médecin, ne plus balayer les lieux publics). Ils conseillent d’éviter les réunions trop nombreuses. Ils proposent des remèdes (l’aspirine et la quinine, les grogs au rhum, une mixture contenant aspirine, citrate de caféine, benzoate de soude, tisanes d’orge, de chiendent, de queues de cerises, teinture de cannelle, de quinquina, du sirop d’écorce d’orange amère). Les réclames pour des médicaments miracles prospèrent (la « Farine tutélaire » qui permet une suralimentation souveraine contre le mal, la Fluatine qui soigne toutes les maladies épidémiques – choléra, peste, typhoïde, variole, rougeole, scarlatine, etc. –, le Rheastar qui guérit aussi la tuberculose). Les charlatans s’en donnent aussi à cœur joie lors de la troisième vague. Quelques rares articles critiquent les autorités. Ainsi le 19 octobre, Le Journal accuse les autorités de s’être contentées de placarder des affiches et de publier des circulaires, de ne pas avoir lancé de lutte sérieuse. Il faudrait fermer les écoles, interdire les rassemblements, établir un cordon sanitaire aux frontières[9]. |

Aux États-Unis qui ont connu 500.000 morts et d’où la grippe espagnole s’est propagée vers l’Europe, certains gestes barrières et la distanciation sociale ont été imposés dans quelques villes, en particulier à Saint-Louis, à Seattle, avec fermeture des écoles, interdiction des attroupements, quarantaines, et le port du masque a été parfois recommandé. À New-York, on a désinfecté des rues et des transport publics, les horaires des entreprises ont été harmonisés, on recommandait aux salariés des promenades d’un quart d’heure, matin et soir, pour respirer le bon air (d’où la déambulation de groupes dans les rues). Dans ce même esprit, à San Francisco, il y eut des sessions du tribunal en plein air. En Grande-Bretagne, il n’y eut pas davantage de lutte coordonnée centralement. Si Arthur Newsholme (de la Royal Society of Medicine) avait rédigé un « memorandum for public use » en juillet 1918 recommandant d’éviter les grands rassemblements et aux malades de rester chez eux, le gouvernement l’enterra. Newsholme, ultérieurement, tout en expliquant que le suivre aurait sauvé de nombreuses vies, ajoutait qu’il est des situations (la guerre) où « the major duty is to “carry on”, even when risk to health and life is involved. » Quelques dancings, théâtres, églises fermèrent, on porta un peu le masque ; mais les pubs, les stades, etc. restèrent ouverts. En France, il n’y eut pas de dispositions réglementaires générales, quelques rares communes ont fermé les cafés, des lieux publics. Alors que les hôpitaux étaient complètement débordés, l’État s’est contenté d’incitation à des mesures contre la contagion. La Société des nations créera l’Organisation internationale d’hygiène pour lutter contre la propagation des épidémies, ancêtre de l’OMS (1949)[10]. L’impact économique de l’épidémie a été fort : le PIB mondial aurait baissé de près de 5% de son fait.

Plus près de nous, on peut s’étonner rétrospectivement d’une relative indifférence collective face à des épidémies de type grippal, généralement moins graves que la covid-19 – et plus encore de la grippe espagnole – mais néanmoins de grande ampleur.

|

Pour ce qui concerne l’attitude face à la mort de l’autre, même s’il ne s’agit pas d’une maladie respiratoire, il faut parler, pour le mettre à part, du Sida. Le nombre de morts liés à cette maladie depuis 1982 est, selon les estimations, de 25 à 42 millions. Or, dans les années 1980 surtout, il y eut pire que l’indifférence, une innommable stigmatisation des victimes[11]. Comme elle a frappé d’abord principalement la communauté homosexuelle, un déferlement de haine et de panique a accompagné la montée de la maladie. Comme elle semble s’être propagée à partir de Haïti, elle a fait se multiplier les discours racistes. On parle de « cancer gay », de maladie des 4 H : le sida est censé atteindre les Haïtiens (entendons les Noirs), les héroïnomanes (tous les toxicomanes), les hémophiles et les homosexuels (et certaines pratiques sexuelles), et simultanément on accuse ces catégories de le transmettre par la salive, un simple contact, voire volontairement : on parle d’attaques menés par des « sidaïques » (l’expression « sidaïques » est forgée par Jean-Marie Le Pen[12]) pour contaminer des gens « normaux ». Le personnel hospitalier est souvent lui-même effrayé, on parle de mise en quarantaine, d’hôpitaux spécialisés comme pour les lépreux au Moyen Âge[13]. Se répand l’idée dans les milieux intégristes que le sida est la punition divine du péché de sodomie (ou d’autres). Et bien entendu se multiplient les théories du complot, les thèses négationnistes, les croyances ésotériques. |

L’épidémie de 1957-58 (A (H2N2)) (la « grippe asiatique » aux origines chinoises) aurait fait 2 millions de morts dans le monde sur une population alors de 3 milliards d’habitants (soit un taux de mortalité de 0,066%). En termes de taux de mortalité, cette épidémie est donc très proche de celle de la covid-19 pour ce qui concerne l’Europe et les États-Unis ; à l’échelle mondiale la covid-19, avec son taux de mortalité de 0,023% début 2021, reste encore bien en deçà.

En France, 25% de la population est atteinte (dont 5% asymptomatiques). Les autorités l’assimilaient à une grippe saisonnière, les média l’ignorèrent. Les évaluations de l’époque minorent massivement les victimes : 15.000 morts recensés officiellement alors qu’il y a eu probablement entre 30.000 et 50.000 (certaines évaluations parlent de 100.000 morts). Un vaccin ne sera pas développé avant 1969 et la grippe de Hong-Kong (cf. infra l’erreur alors commise). Elle a été occultée, y compris par ceux qui la subirent, un cas type d’oubli de la catastrophe. Les conséquences économiques furent importantes. Aux États-Unis, la Bourse (S&P 500) baisse de 20% (entre juillet – l’épidémie a commencé en juin – et décembre 1957). La récession est forte (-3,6%, la plus forte de l’Après-guerre, jusqu’en 1973), mais brève (reprise dès avril 1958), le chômage atteint 6,8%, les ventes de voitures chutent de 31% en 1957. Cette récession, cependant, ne saurait être attribuée entièrement à la grippe : c’est aussi une récession classique dans le cycle de ces années-là : l’expansion a été très forte entre 1954 et 1957, l’inflation s’est accrue et une politique monétaire restrictive (taux d’escompte à 3,5%) est mise en place tandis que la politique budgétaire se fait restrictive. Au doigt mouillé la grippe est sans doute responsable d’une chute du PIB entre 1,6% et 2%.

La grippe de Hong-Kong de 1968-69 a fait un million de morts dans le monde, 100.000 aux États-Unis. Selon Antoine Flahaut et Alain-Jacques Valleron, elle a fait 31.000 morts en France (chiffre porté à 36.000). C’est la troisième plus grave pandémie du XXe siècle. Elle passe largement sous les radars des médias et les pouvoirs publics l’ignorent pour l’essentiel. Il faut dire qu’en 1968-69, particulièrement en France, d’autres évènements polarisent l’attention ! Pourtant on dispose de témoignages d’hôpitaux débordés, de malades entassés dans d’immenses salles communes, de morts par milliers. Elle frappe en deux vagues, modérément en 1968, sévèrement à l’automne et l’hiver 1969 (25.000 morts en décembre en France). Elle est due au virus A(H3N2) et les scientifiques, croyant qu’il s’agissait d’un virus H2N2 comme en 1957, vont préparer des vaccins qui s’avéreront totalement inefficaces (c’est l’une des causes de la montée des thèses anti-vaccin).

Les conséquences économiques sont importantes : fermeture de nombreux commerces, perturbation des transports et des usines (au pic, 25% des salariés sont atteints simultanément). À l’échelle mondiale on observe un léger infléchissement en 1968 (le PIB mondial aurait baissé de son fait de 0,7% selon la Banque mondiale). Aux États-Unis, la récession commence à l’automne 1968 et se termine en novembre 1970 et elle suit en Europe. On ne peut l’attribuer (uniquement) au virus, même s’il a pu servir de déclencheur. Elle met fin à une très longue phase d’expansion.

Il faut attendre les débuts du XXIe siècle pour que l’état d’esprit se modifie. C’est le cas avec l’épidémie de SRAS en novembre 2002. Partie de Chine, sa diffusion a été rapide du fait de la mondialisation et du trafic aérien. L’épidémie a surtout frappé en Asie (Chine, Hong-Kong, Taïwan, Singapour) où le contrôle de la propagation fut rapidement organisé (gestes barrières, désinfection, quarantaine, masque obligatoire, interdiction de cracher). L’épidémie n’a duré que quelques mois et il n’y a eu que 774 décès. À partir de 2003, la transformation des mentalités s’observe en Asie en particulier par l’usage massif du masque (il est aussi anti-pollution) dans la vie courante, phénomène qui est observé avec étonnement et commisération en Europe ou aux États-Unis. L’Asie était beaucoup mieux préparée que le monde occidental lorsque la covid-19 a frappé, d’où la divergence des résultats en termes de mortalité. En 2009, la deuxième pandémie de type A (H1N1) (après la grippe espagnole) a été prise au sérieux alors même que sa mortalité n’est pas plus élevée en moyenne que celle de la grippe saisonnière ; son taux de mortalité étant, en revanche, beaucoup plus élevé chez les jeunes. S’il y eut probablement 200.000 morts dans le monde, la France a été épargnée.

Pour faire face aux épidémies de SRAS et de grippe A (H1N1), d’importants achats de masques et de doses de vaccin ont été opérés tandis que des entreprises françaises productrices de masques recevaient l’assurance que les achats de renouvellement seraient effectués régulièrement. L’épidémie A (H1N1) s’étant évaporée en France, non seulement la ministre Roselyne Bachelot a été vivement critiquée (y compris par la Cour des comptes) pour le coût jugé exorbitant de ces précautions, mais cette politique a été abandonnée. En 2009, selon un rapport du Sénat, le stock de masques FFP2 (destinés aux professionnels) était de presque 600.000 et celui de masques chirurgicaux de plus d’un milliard. Ultérieurement, surtout après le « changement de doctrine » opéré en 2013 selon lequel la gestion des stocks ne serait plus assurée par l’État, mais par les établissements hospitaliers, les EHPAD, les médecins de ville, les entreprises, ces masques (ne correspondant plus aux nouvelles normes) ont été détruits et non remplacés, les entreprises françaises n’ont plus reçu de commandes et ont dû laisser péricliter « l’outil de travail », aucun avis n’étant adressé aux établissements et médecins pour leur demander de constituer des stocks. L’EPRUS (Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences sanitaires) créé en 2007 pour gérer « les produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves » est même dissout en mai 2016 (théoriquement, il est fusionné avec d'autres organismes au sein de Santé publique France ; de fait il disparait)[14]. À la veille de l’épidémie de covid-19, le stock de masque FFP2 était tombé à zéro et il y avait un manque crucial de moyens matériels (respirateurs, blouses, gants, tests, nombre de lits …) et humains (manque de personnel médical, particulièrement infirmier). L’austérité budgétaire en matière de santé avait provoqué cet effondrement des moyens et les capacités de production nationale avaient été éradiquées par l’absence de commandes (les commandes résiduelles étant passées auprès d’entreprises chinoises). Après quelques années de précaution au début des années 2000, on était revenu à une certaine indifférence, une sorte de « malign neglect ». Résultat : à partir de février 2020, la réponse publique à l’épidémie de covid-19 n’est pas sans faire penser à l’effondrement de l’armée française pendant l’étrange défaite[15] de mai – juin 1940. Comment expliquer ce désarmement sanitaire ? Ont pu jouer la constatation que les épidémies de type grippal perdaient de leur importance depuis la grippe espagnole et le fait d’avoir échappé au retour de cette grippe H1NI en 2009. Sans doute faut-il faire la part de l’incapacité d’une bureaucratie centralisatrice, mais l’explication principale est l’obsession des économies à réaliser, les dépenses de santé (comme celles des autres services publics) étant considérées seulement comme un coût qu’il faut réduire pour assurer la compétitivité globale de l’économie (à cette fin le pouvoir a été confié dans l’hôpital aux « managers »), d’où l’effondrement des moyens matériels et humains (en relation avec la faiblesse des salaires).

Plus généralement, comment expliquer la relative indifférence envers les épidémies du XXe siècle ? Sans doute, la proximité des guerres mondiales avec leurs millions de morts notamment civils explique pour une part la relative acceptation de la mort collective. En outre, la science n’avait pas encore fait reculer suffisamment les maladies « tueuses de masse» comme la tuberculose, la pneumonie, la typhoïde, la poliomyélite et tant d’autres. Il faut ajouter que la sphère médiatique et les réseaux sociaux ont pris une ampleur considérable, ils gonflent les mouvements, suscitent des bulles de peurs, pèsent lourdement sur les décisions des autorités. En 1969, les médias de masse étaient encore largement contrôlés par certains États (France), mais s’il y a une part de silence imposé, il reste que les journaux indépendants ne se souciaient guère des épidémies meurtrières.

Peut-être paradoxalement, alors que depuis les années 1980, la vague libérale a fait reculer l’État, le besoin de protection par un « État-providence » est devenu encore plus puissant, surtout en matière de santé publique. Sous l’Ancien Régime, le roi était censé « nourrir le peuple », et il était considéré comme responsable des famines ; d’où les émeutes frumentaires. Au XXIe siècle, les gouvernements sont tenus responsables des morts dus à l’épidémie. D’où les craintes politiques des gouvernants, d’où leur quasi-impossible refus du confinement général en l’absence de moyens pour lutter contre la contagion (masques, tests etc.) et soigner (lits, respirateurs, …) surtout lorsque d’autres pays l’eurent mis en œuvre. La stratégie traditionnelle de l’immunité collective, le « laisser-faire » (comme Boris Johnson l’a d’abord tenté) qui préservait l’économie s’est révélé intenable lorsque le système hospitalier menaçait d’être – ou était – débordé. La Chine, première frappée par la covid-19 fut aussi la première à mettre en œuvre un confinement de masse, et particulièrement sévère. On aurait pu imaginer que ce genre de régime n’était pas à quelques centaines de milliers de morts près, qu’il allait les sacrifier sur l’autel de l’économie. Ce n’était plus possible et, bien au contraire, les armes de la surveillance dictatoriale ont été mises au service du confinement (que ce soit par peur des révoltes, des réactions du reste du monde, par volonté d’apparaître exemplaire). Le confinement a été généralisé à des pays émergents alors même que l’absence de sécurité sociale, d’allocations-chômage (et de mesures de chômage technique), de soutien suffisant de l’économie et de l’emploi augmentait la paupérisation et condamnait une part importante de la population à la sous-nutrition.

La croissance économique quasi-divinisée au XXe siècle a été reléguée au second plan. Par rapport aux années 1950 ou 1960, la « valeur » de la vie humaine se serait élevée, et cela à l’échelle mondiale, quelle que soit la culture et le niveau de développement. En tous cas, le spectacle médiatisé de la mort en masse est devenu intolérable. Certes, de tous temps, l’amoncellement des agonisants et des morts dans les rues et les places de villes où la peste (ou les grandes famines) sévissait était un spectacle d’horreur (de Thucydide à Procope, Boccace et Ibn Khaldoun ou Pepys), mais aujourd’hui l’horizon du spectacle s’est élargi à la dimension du monde et la médiatisation rend sa répercussion universelle.

COMPORTEMENTS PENDANT LA CRISE ÉPIDÉMIQUE

Si l’on quitte les rivages contemporains pour aborder l’histoire longue, on observe certes de profonds changements des comportements, mais aussi des constantes ou des réminiscences. L’attitude devant la mort s’est profondément modifiée. Les peurs évoluent. Les figurations du « monde d’après » l’épidémie en sont bouleversées, même si on peut retrouver quelques similitudes. En revanche, les conséquences de l’épidémie sur les relations sociales et la montée de l’anomie ne sont pas sans traits communs. Enfin, malgré les développements de l’esprit scientifique, la recherche des causes de l’épidémie par l’opinion publique aujourd’hui – celle qui s’exprime sur les réseaux sociaux en particulier – conserve des aspects parfois étonnamment archaïques, comme le développement de croyances irrationnelles, la désignation de responsables imaginaires, de boucs émissaires.

L’attitude devant la mort

Les attitudes face à la mort ont changé profondément. De grands historiens comme Alberto Tenenti, Philippe Ariès, Michel Vovelle[16] – et beaucoup d’autres – ont étudié ces changements des mentalités.

L’effroi de nos jours ne concerne (mises à part quelques exceptions) que la mort corporelle. Dans les siècles antérieurs, dans le monde occidental, si cette mort physique de masse, avec son cortège d’horreurs, générait terreur et panique, la mort spirituelle était cause d’un effroi sans pareil. Jusqu’au XVIIIe siècle, mourir avec les secours de la religion, purifié par la confession, entouré des siens était certes angoissant, mais à la façon d’un grand départ, auréolé par l’espérance du salut. La peur des temps anciens était avant tout celle de la damnation.

Lors des grands chocs épidémiques, la peste noire de 1348 bien sûr, mais aussi pendant les épisodes pesteux qui frappent à tour de rôle villes et régions jusqu’au début du XVIIIe siècle, la mort de masse génère un effroi spécifique devant la soudaineté de la mort épidémique et le risque de disparaître sans les sacrements de l’Église lorsque, dans le paroxysme de la crise, les cadavres sont jetés directement dans les fosses communes, entassés recouverts de chaux vive (ce qui ne sera le cas que tardivement). Plus que la mort elle-même, l’épouvante tient à la désacralisation, à l’abandon des rites (même si souvent tout était fait pour en préserver un minimum), à l’effondrement des liens familiaux et sociaux qui se nouent autour du mourant. Nous avons largement perdu de vue que la tragédie humaine était alors dépassée par la tragédie de la mort à Dieu, et parfois, scandale absolu, du fait de la désertion des prêtres (cf. infra les témoignages lors de la peste noire), d’où l’importance, encore en 1720 pendant la peste de Marseille, d’un Mgr de Belsunce qui secoure les corps, mais surtout sauve les âmes des pestiférés[17]. Croyants ou non, n’avons-nous pas retrouvé l’ombre de cet ancien effroi lorsque le confinement dû à la covid-19 a interdit d’entourer le mourant dans ses derniers moments et aux proches de participer aux cérémonies ultimes ?

Il serait cependant lourdement erroné de croire que l’importance accordée au salut et l’angoisse devant la mort spirituelle fassent relativiser la mort corporelle lors des épisodes de mort de masse. Depuis la plus haute Antiquité, on observe au contraire, nous le verrons, que la « peur bleue » pousse à des comportements de panique, à braver les lois humaines et divines, à jouir follement de l’instant. Elle explique que des prêtres aient pu déserter leur devoir alors même qu’ils croyaient à la vie éternelle. Pour les contemporains, un des aspects particulièrement scandaleux, effroyable, de l’épidémie de masse est cette prise de possession de l’âme humaine par la peur de la mort corporelle, son emprise sur les comportements qui font négliger les devoirs sacrés de l’amitié, de la famille, de la recherche du salut. Le triomphe du Mal, du diable.

L’importance accordée à la mort spirituelle n’est qu’un aspect de l’évolution des attitudes face à la mort. Sur la très longue durée, Philippe Ariès et Michel Vovelle ont observé plusieurs processus à l’œuvre (étant entendu qu’à une même période, dans des lieux ou des milieux différents, il y a coexistence d’attitudes différentes). Ainsi la « dénaturalisation », soit la lente érosion de la « mort naturelle, « sans phrases », attendue, organisée par le mourant, une attitude qui domine jusqu’au XIIe siècle, mais qui reste présente jusqu’à nous (Ariès parle même d’achronie). Ainsi l’individualisation, soit la valorisation dès la fin du Moyen Âge de la « mort de moi », où chacun cherche à assurer son salut, mais aussi où se dévoile l’amour de la vie (les danses macabres du XVe siècle seraient davantage son expression qu’une figuration sépulcrale). Cette individualisation ne doit pas être confondue avec la désocialisation, la mort solitaire, le délitement des liens familiaux, ce phénomène typique des grandes épidémies.

L’attitude devant la vie et la mort de soi est différente selon les milieux sociaux, ou selon la représentation collective qui en est faite (via la littérature). Le paysan médiéval ou d’Ancien Régime est censé être pleutre ; le pauvre – dit-on – n’a que sa vie, la perdre est tout perdre, mais on lui attribue aussi une conception de la mort naturelle. Le guerrier, l’aristocrate est supposé mépriser la mort, voire la désirer, glorieuse, au combat[18]. Ne pas avoir peur de la mort est une attitude de gentleman et quand Thomas Hobbes au cœur du XVIIe siècle avoue avoir peur de la mort[19] – et en fait le ressort universel au centre de sa thèse – il détonne et provoque. Cette attitude aristocratique devant la mort se perpétuera en Europe jusqu’à la Première Guerre mondiale[20] (sans parler du Japon !).

L’attitude face à la mort de l’autre varie non moins fortement selon l’identité de cet autre. La mort du père vénéré, surtout s’il était un grand personnage, couvert de gloire, endeuillait cruellement les proches[21]. À l’exception du discours amoureux, la mort des femmes (de la mère ou de la sœur) importait moins que celle des hommes (le père, le frère). Notre époque a fait de la mort des enfants le drame suprême. Le Moyen Âge et les Temps modernes, au contraire, minoraient l’importance de cette mort (Montaigne ne savait plus combien il avait perdu d’enfants en bas âge, il faut dire que la mort des nourrissons était fréquente) et longtemps l’infanticide des petites filles fut une pratique courante. Quant à la mort des pauvres, elle était sans grande importance, des « bouches inutiles », malgré la doctrine chrétienne qui donnait toute sa dignité au pauvre – et cette charité importait[22] – même si les pratiques étaient souvent différentes.

Confronté à la mort de masse lors des épidémies de peste, à la mort qui semblait frapper au hasard, épargnant celui-ci qui, pourtant, paraissait chétif, tuant celui-là qui semblait bâti « à chaux et à sable », les hommes et les femmes du temps jadis se savaient dans la main de Dieu. Face aux épidémies, face à la covid-19, nos contemporains tentent de raisonner en termes de risque probabilisable. Même quand ils sont confrontés à l’incertitude, ils s’efforcent de domestiquer le hasard. Certes les hommes des Temps modernes font tout (et d’ailleurs n’importe quoi) pour échapper à la maladie, mais jusqu’au XVIIIe siècle, non seulement c’est illusion et vanité de penser que l’on peut s’affranchir des voies choisies par Dieu, mais c’est un péché mortel. Cette croyance doit être mise en relation avec la condamnation des jeux de hasard – ce qui n’empêche pas leur fréquence – un comportement estimé diabolique (dans les représentations de la crucifixion, les légionnaires jouent aux dés). Et le lien avec la condamnation de l’usure est direct : le temps est à Dieu (d’où aussi les réticences de l’Église face aux assurances, et l’accent mis sur le partage des risques). Lors de la Grande Peste de 1665-1666, Samuel Pepys (dans son Journal qui couvre les années 1660-1669[23]), un haut fonctionnaire affairiste de la marine, est l’un des derniers à quitter Londres, il se sait « à la grâce de Dieu » et semble vivre chaque jour comme s’il pouvait être le dernier. Alors que l’incertitude, en brouillant les anticipations, tend à restreindre l’activité, se savoir à la merci de Dieu peut la maintenir dans les tempêtes, parfois en en changeant l’orientation.

Les anticipations d’un « monde d’après »

Pendant l’épidémie de covid-19, on a vu se développer une multitude d’articles et d’ouvrages sur le thème « rien ne sera plus comme avant ». Cette littérature du « monde d’après » souvent non dépourvue de naïveté, gonflée de craintes et d’espérances, s’est développée en tout sens, chacun voyant midi à sa porte. Ces visions ne sont que les projections des espoirs et des peurs de ceux qui les énoncent : espérance écologiste ou peur du collapsus final, fin du libéralisme ou du « système », essor d’un néo-communalisme, démondialisation, souverainisme, nouveau dirigisme ou crépuscule de l’État, triomphe ou effondrement de l’Europe .... Toute proportion gardée, ce n’est pas sans faire penser aux espoirs et aux terreurs des temps de la Grande Peste de 1348 et des vagues de peste qui se succédèrent pendant trois siècles et demi. Alors se développent des espoirs et des terreurs eschatologiques.

Le choc causé par la Peste noire est si violent que le sentiment se répand que la mort n’épargnera personne, que l’Apocalypse approche portée par ses quatre cavaliers. Les retours réguliers de l’épidémie tout au long du XIVe siècle et pendant le XVe siècle s’ajoutant aux famines et aux guerres transforment cette crise paroxystique en un temps indéfini d’insondables malheurs collectifs, créent un sentiment collectif d’effondrement du monde. Les figurations des danses macabres, les représentations du Dict des trois morts et des trois vifs, du Jugement dernier se multiplient.

L’épidémie, comme les autres catastrophes, était considérée comme un châtiment divin pour les péchés du peuple. Ce faisant, le christianisme comme l’islam donnent du sens à l’épidémie et proposent un remède spirituel. En même temps, les clercs imposent leur pouvoir, leur système de valeur, ils soutiennent l’ordre établi[24] et désignent comme responsables ceux qui le remettent en cause, révoltés, hérétiques, jansénistes[25]. Les prêtres appellent à la prière et à la pénitence pour le pardon des péchés, organisent des processions[26] (elles furent initiées par le pape Grégoire le Grand lors de la peste de 590 à Rome). Les gens cousent dans leurs vêtements des prières manuscrites qu’ils écrivent parfois eux-mêmes. La croyance que la cause profonde des épidémies est la punition des péchés infligée par Dieu est une constante de l’Antiquité au XVIIe siècle, la « Prima et primaria causa est justissima summi Dei ira » (« la justissime colère de Dieu ») écrit encore le médecin hollandais Isbandis Diemerbroek lors de la peste de Nimègue de 1635[27].

D’où aussi des comportements extraordinaires. Je pense à ce Quaker dont nous parle Samuel Pepys qui, au lendemain de la Grande Peste de Londres (en juillet 1667), est venu quasi nu dans Westminster Hall en criant « Repentez-vous, repentez-vous ! »[28] et que retrouve Daniel Defoe dans son Journal de l’année de la peste (une fiction écrite en 1720 alors que la peste à Marseille effrayait les Anglais, un texte considéré comme une bonne source documentaire[29]). Le prétendu rédacteur du Journal[30] rencontre (la première fois au début de l’épidémie), un prêcheur nu (hormis un caleçon autour des reins) hurlant nuit et jour « Ah ! Grand Dieu, Dieu terrible » (Defoe, p. 56-57), un lointain inspirateur du prophète Philippulus dans L’étoile mystérieuse d’Hergé annonçant le châtiment, la fin des temps. Plus généralement, Defoe nous décrit une ville pleine de magiciens, d’astrologues, de faux prophètes (p. 64).

Au cours du Moyen Âge, mais encore au XVIIe siècle (avec même une force nouvelle), les croyances eschatologiques prennent deux formes antagoniques portées par des groupes sociaux et des communautés aux espérances conflictuelles. D’un côté – celui largement majoritaire de l’orthodoxie – se renforce ce que Jules Michelet nomme « l’effroyable espoir » du Jugement dernier, le royaume de Dieu dans l’au-delà pour les justes. De l’autre se développent de folles espérances millénaristes, celles que prêchent des clercs plus ou moins hérétiques et qui poussent à la révolte (et au massacre des juifs, des clercs, des nobles, c’est selon) : après l’apocalypse annoncée viendraient les mille années du royaume de Dieu sur terre (thèse condamnée depuis Saint Augustin)[31].

Si le thème d’une fin du monde imminente était omniprésent, le royaume céleste ou terrestre du Christ étant à l’horizon, le retour des chocs pesteux aléatoires entre le milieu du XIVe siècle et la fin du XVIIe siècle – et même 1720 à Marseille, dernière grande peste européenne – a également renforcé l’idée d’une chute continue, d’un déclin. Et il est possible d’établir une relation entre la fin de la pandémie pesteuse et l’essor de l’idée de progrès au XVIIIe siècle. De nos jours, l’épidémie de covid-19 intervient dans un monde où l’idée de déclin est revenue en force suivie par celle d’un effondrement dont l’épidémie ne serait qu’un symptôme.

L’épidémie de covid-19 n’est plus considérée comme une punition divine, du moins dans l’Occident sécularisé. En revanche monte en puissance l’idée que cette épidémie, et celles qui suivront, sont la revanche de Gaïa (notre planète personnalisée), que la folie prédatrice des hommes qui s’exerce sur elle ne peut qu’être sanctionnée : l’épidémie serait la conséquence – et d’une certaine façon le châtiment – de l’hubris productiviste des êtres humains, un aspect du grand « collapse » en cours. Spinoza avait fait scandale avec son célèbre « deus sive natura » (« dieu ou la nature » ou « dieu c’est-à-dire la nature »). La thèse de la punition des péchés de l’homme par Dieu – thèse que Spinoza rejette radicalement[32]– s’est aujourd’hui métamorphosée, la nature se substituant à Dieu pour punir les hommes pour ce qui peut être analysé comme la forme moderne de leurs péchés : « natura sive deus » [33], la nature remplace Dieu comme père ou mère fouettard. L’Apocalypse revient sous une forme renouvelée, mais aussi les espoirs que viendront des temps, sinon iréniques, du moins meilleurs.

Nous vivons une époque rousseauiste, la nature est estimée bonne, l’homme la pervertit et elle se venge. Rousseau s’oppose ainsi frontalement à Thomas Hobbes pour qui la nature est fondamentalement mauvaise, l’état de nature effroyable (la vie des hommes y est « solitary, poore, nasty, brutish, and short »), les institutions artificielles (et plus généralement les artifices) nécessaires pour la rendre vivable. Deux thèses extrêmes qu’il est nécessaire de penser ensemble. « Le beau, le vrai, le bien », les célèbres transcendantaux qu’illustrait Victor Cousin, ne correspondent-ils pas à l’être humain dans la nature, l’artificialisant pour l’améliorer tout en la respectant ?

Anomie, dissolution des liens sociaux

L’épidémie voit aussi le développement de l’anomie, la dissolution des règles morales et des relations sociales, des liens familiaux. Pour l’individu confronté à la contagion effective ou supposée, et que l’on sait potentiellement mortelle, le proche devient un étranger, l’étranger un ennemi, même si les observateurs notent aussi des attitudes solidaires et des comportements héroïques.

L’effondrement de la morale et des lois, la soif de jouissance sont déjà mis en avant par Thucydide[34] lors de la « peste » d’Athènes de 430-426 av. J.-C. : « Nul n'était plus retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines. Voyant tout le monde périr indistinctement, on ne faisait plus de différence entre la piété et l'impiété, on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Chacun redoutait bien davantage l'arrêt déjà prononcé et suspendu sur sa tête. Avant de le subir mieux valait tirer de la vie quelque plaisir. » (Guerre du Péloponnèse, Livre II, 53).

|

La « peste d’Athènes Au début de la Guerre du Péloponnèse (431 av. J.C. – 404 av. J.C.), entre 430 et 426 av. J.C., alors que les troupes spartiates occupent l’Attique et font le siège d’Athènes, une épidémie qui sera dite de peste (il s’agit probablement du typhus) ravage la ville. Elle est décrite par Thucydide dans son Histoire de la Guerre du Péloponnèse. Périclès avait fait le choix d’une stratégie terrestre défensive et offensive sur mer, refusant de se heurter de front à l’infanterie de Sparte (les fameux hoplites spartiates), plus nombreuse que celle d’Athènes et la meilleure de Grèce. Il laisse l’armée spartiate occuper et ravager l’Attique, la ville d’Athènes étant à l’abri derrière ses murailles ainsi que le port du Pirée rattaché à la ville par un corridor protégé par de « Longs murs ». Les ruraux se sont en très grande partie réfugiés dans la ville où ils vivent dans des conditions très précaires, logés dans des cabanes, des « bidonvilles » dirions-nous (Thucydide explique que la présence de ces réfugiés a été une des causes de la gravité de l’épidémie ; particulièrement atteints par la maladie, ils auraient été une source majeure de contagion). Avant la guerre, l’Attique aurait compté 400.000 habitants, dont la moitié vivait à Athènes. L’épidémie aurait fait entre 75.000 et 100.000 morts en Attique, soit plus de 20% de la population. L’armée est durement atteinte : d’après Thucydide, à l’été 430, il mourut en quarante jours 1.050 hoplites sur 4.000 lors de la première vague (Livre II, 58) et, lors de la deuxième vague en 427, 4.400 hoplites et 300 cavaliers (Livre III, 87). Thucydide ajoute : « il est impossible d'évaluer le nombre des autres victimes », cependant, on estime que sur les 40.000 citoyens[35] – un chiffre approximatif – un quart mourut. Ces pertes dues à la peste – et celles dues à la guerre – obligèrent Athènes à élargir les règles de la citoyenneté à des bâtards, à des étrangers et à des métèques, à des esclaves ayant combattu (des rameurs des trières). D’où les critiques des réactionnaires et des partisans des oligarques (Aristophane dans Les Grenouilles compare les nouveaux citoyens à de la mauvaise monnaie) et de tous ceux qui estimèrent qu’après la mort de Périclès (tué par l’épidémie, après ses deux fils légitimes, en 429), la cité d’Athènes a dérivé de la bonne démocratie à la démagogie (c’est la thèse de Thucydide), d’où les erreurs – et les crimes – politiques et stratégiques, d’où la défaite. Une thèse évidemment combattue par les partisans d’une démocratie élargie. De ces polémiques, la pensée politique est née, et les débats sur le « populisme » se poursuivent jusqu’à nos jours. Toujours est-il qu’après la défaite, la réaction sanguinaire des Trente tyrans oligarques s’imposa sous la protection des troupes spartiates. Si la démocratie sera ensuite rétablie, Athènes ne sera plus qu’une cité parmi d’autres. La contribution de la « peste » à ce bouleversement politique fut considérable. |

Paul Diacre ou Procope décrivant la peste de Justinien (cf. infra), mais aussi avant eux Virgile, Ovide, Sénèque, Macrobe, Lucrèce mettent l’accent sur la folle recherche de jouissance, l’effondrement de la morale, des liens familiaux, le chacun pour soi et l’isolement.

Pour ce qui concerne la Grande Peste de 1348 à Florence, le texte le plus célèbre est celui de Boccace au début du Décaméron. S’appuyant sans doute autant sur ses observations que sur des auteurs anciens, il écrit : « les citoyens se fuyaient l’un l’autre et nul n’avait souci de son voisin […] le frère abandonnait le frère, l’oncle le neveu, la sœur le frère, souvent même la femme le mari […] les père et mères, comme si leurs enfants n’étaient plus à eux, évitaient de les aller voir et de les aider ». On retrouve la même idée sous la plume de Louis de Beringen (chapelain du cardinal Giovanni Colonna) décrivant cette même peste à Avignon (alors cité des papes[36] : « Un médecin ne visite plus le malade […] un père ne visite plus son fils, ni une mère sa fille, ni un frère son frère […] à moins qu’il ne veuille subitement mourir avec lui »[37].

Quant à la Grande Peste de Londres de 1665, Daniel Defoe écrit : « La conservation de soi semblait en fait la règle primordiale : les enfants fuyaient leurs parents […] les parents firent de même avec leurs enfants […] La menace de mort immédiate suspendue sur notre tête supprimait tout sentiment d’amour, tout intérêt pour autrui » (p. 184-185). On pourrait multiplier les citations et sans doute s’agit-il, en partie, d’un propos quasi obligé, d’un topos. Comme il était de coutume, tous ces lettrés se citent les uns les autres, tous reprennent Thucydide, les Anciens, Boccace, tous utilisent le langage codé de la catastrophe, particulièrement de la peste. Reste que les observations des contemporains font état du développement du « chacun pour soi », d’une recherche de la jouissance immédiate, de l’oubli des lois morales et du mépris de celles de la Cité. Ces comportements sont corrélés à l’intensité de la peur de la mort et la covid n’est pas la peste ! Mais comment ne pas observer la multiplication de lettres anonymes ou de messages de voisins visant à faire partir une infirmière d’un immeuble (« merci d’aller vivre ailleurs »), de dénonciations de SDF, de comportements d’évitement, et souvent des menaces et des voies de fait envers des personnes au type asiatique (encouragées aux États-Unis par le discours du président Donald Trump).

De la recherche des causes et des remèdes à celle de coupables. Boucs émissaires

Si les liens sociaux se dissolvent, on cherche aussi des causes et des responsables, les théories du complot se répandent, les rumeurs enflent, y compris les plus folles, on produit des fake news, on désigne des boucs émissaires, phénomènes dont Jean Delumeau a si pertinemment rendu compte dans La Peur en Occident[38] et dans nombre de ses travaux ultérieurs. Sans doute n’est-il pas nécessaire d’insister sur la comparaison avec notre époque qui voit l’anomie se développer et, particulièrement au sein des réseaux sociaux, le complotisme ressurgir avec, comme toujours, la recherche de boucs émissaires.

Redisons-le, dans l’esprit des contemporains des grandes épidémies pesteuses ou cholériques, il s’agit fondamentalement d’un châtiment infligé par Dieu pour les péchés du peuple ou de certains de ses éléments. Pour le reste, les contemporains ne comprennent ni le pourquoi, ni le comment, ni le commencement, ni la fin. L’incertitude est radicale, la raison impuissante. Et on retrouve ce désarroi dès Thucydide (« peste » d’Athènes) et Procope (peste de Justinien)[39]. On n’en cherche pas moins des causalités circonstancielles. Si la croyance en la contagion directe est largement partagée, la théorie qui incrimine les miasmes (de miasma, pollution), c’est-à-dire l’air empesté[40], ne l’est pas moins (à rapprocher des microscopiques gouttelettes en suspension dans l’air nommées aérosols à l’ère de la covid-19). Les porteurs et diffuseurs de peste peuvent être aussi bien des mouches minuscules, invisibles, que les chiens, les chats et les rats (ils seront massacrés en masse pendant la Grande Peste de Londres relate Defoe (p. 193)). On scrute les cieux pour y découvrir des signes, « un ange vêtu de blanc tenant une épée » (Defoe, p. 58), une comète passant « au raz des maisons », un nuage étrange, la conjonction des astres, des spectres hantent les rues. Contre les miasmes, particulièrement ceux émis par les malades, les effluves et vapeurs, il faut filtrer l’air par des aromates spécifiques (Hippocrate le recommandait déjà). Au XVIIe siècle se répand une invention du médecin Charles Delorme (1619), un costume conçu pour les médecins des lazarets et plus généralement visiteurs de pestiférés : un grand manteau noir formant comme une armure de cuir, sous le manteau des bottines, des culottes et une chemise de peau (maroquin), des gants, un chapeau noir à large bords, un masque tombant en collerette sur les épaules et prolongé d’un long bec recourbé (bec de corbin) bourré de ces herbes (il fait toujours florès à Venise pendant le carnaval), des bésicles, et à la main une baguette rouge ou blanche. Une bonne protection consiste à placer des feuilles de rue ou une gousse d’ail dans sa bouche (Defoe, p. 144), à fumer du tabac[41] dans une « plague pipe » (Pepys s’estime obligé de se mettre à priser et à chiquer, p. 95), on purifie en allumant de grands feux (Pepys 6 septembre, p. 168 : ce sont les consignes du Lord-maire) et on n’accepte une pièce de monnaie qu’après qu’elle ait été trempée dans un pot de vinaigre. De vrais ou de faux médecins proposent toute sorte d’antidotes, de pilules et de décoctions préventives (Defoe, p. 64).

La recherche de boucs émissaires est une constante des épidémies et celle de covid-19 n’échappe pas à la règle. Les théories du complot croient à une forme ou une autre de « pestilentia manufacta » : l’épidémie est créée ou propagée volontairement par l’homme. Il faut trouver des coupables. La Grande peste de 1348 est à cet égard caractéristique. Ce sont les juifs[42], ils empoisonnent les puits, d’où des massacres collectifs en Espagne, en Languedoc, en Provence, dans la vallée du Rhin (le massacre de la Saint-Valentin à Strasbourg en février 1349 de 2.000 juifs, avant même l’arrivée de l’épidémie dans la ville, le suicide collectif de Spire), dans tout l’Empire germanique, en Suisse, enfin partout où les juifs sont présents. La peste a joué un rôle de catalyseur des haines contre les juifs accusés de « tous les péchés d’Israël », accusation que l’Église entretenait (peuple déicide, hosties profanées, meurtres rituels, pratique de l’usure), elle était aussi un prétexte. Les massacres permettaient de se libérer des dettes envers les juifs et de se partager leurs biens. Ainsi à Strasbourg l’élimination des juifs était une revendication populaire (et d’abord celle des corporations d’artisans) et le pogrom a suivi le renversement du gouvernement bourgeois de la cité. Ce n’était pas un soulèvement spontané de foules, il a été organisé et il fut appuyé par les nobles et l’évêque.

Des sectes hétérodoxes comme les Flagellants amplifient le phénomène. Clément VI, pape en Avignon, réagit pour limiter le massacre (dans une bulle de 1348, puis contre les Flagellants en 1349), ce qui n’exonère pas l’Église de ses responsabilités pour nombre de prêches enflammés. On retrouvera de tels pogroms pendant la Guerre de Trente ans et au cours des siècles suivants, souvent commis par des bandes sectaires prêchant l’arrivée du Royaume de Dieu. Lorsque les juifs manquent, on s’en prendra aux protestants (comme à Lyon en 1628) ou à ceux soupçonnés (étrangers, réfugiés) d’être des « engraisseurs de peste » (ils imprègnent les portes de graisses empoisonnées, d’onguents jaunâtres). Dans certaines régions (Genève, la Savoie, la Franche-Comté, le Piémont) au XVIe et XVIIe siècle, ces « engraisseurs » sont souvent assimilés à des sorciers, ou plus souvent à des « sorcières – semeuses de peste ». Ainsi Jean Bodin dans son De la démonologie des sorciers parle de tels complots de sorcières – une quarantaine furent dénoncées – qui, lors de l’épidémie pesteuse de 1536 à Casal (Casale Monferrato) « graissaient les cliquets des portes, pour faire mourir les personnes », et cela se reproduira à Genève en 1563[43].

Pietro Verri dans son ouvrage contre la torture (Osservazioni sulla tortura, 1777), puis Alessandro Manzoni dans la Storia della colonna infame (1840) ont rendu célèbre le procès et la condamnation à mort après d’effroyables tortures de deux supposés propagateurs de peste à Milan en 1630, un monument étant même érigé pour rappeler leur crime (Manzoni parlera de la « colonne infâme »)[44].

Les accusations vont également cibler les gouvernants (surtout lorsqu’il s’agit d’autorités étrangères, d’occupants, comme les espagnols à Naples en 1656). On retrouve cela lors des épidémies de choléra au XIXe siècle[45]. Pendant celle de 1832 à Paris, la rumeur monte (encouragée par des agitateurs politiques aussi bien républicains que bonapartistes ou légitimistes) que l’épidémie est une invention, que les agents du gouvernement répandent des poudres dans les fontaines, le vin, etc. La rumeur enfle quand le préfet de police Gisquet fait afficher une circulaire accusant des agents provocateurs de répandre des poudres afin de faire croire que le gouvernement empoisonne le peuple. Des journaux comme Le National ou Le Constitutionnel s’en mêlent : il y aurait bien des empoisonneurs, mais ce sont des « chouans », des carlistes. Deux « empoisonneurs » sont lynchés[46], des dizaines d’autres suivront ! Jean Giono dans Le Hussard sur le toit s’inspirera de ces faits divers, Angelo passant si près du lynchage à Manosque qu’il devra se réfugier sur les toits.

« L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION »[47] : LES CONSÉQUENCES DE DEUX PANDÉMIES MAJEURES

À l’opposé des théories endogènes des crises, la crise épidémique ressortit d’une analyse des crises exogènes, des chocs stochastiques venant heurter une structure économique, et tout dépend de l’importance du choc (la violence du choc démographique, la concentration dans le temps de l’épidémie, son extension géographique) et de la plus ou moins grande fragilité de la structure sociale et économique. On retrouve l’idée issue d’Alfred Marshall (le cheval à bascule), celle de Ragnar Frisch distinguant l’impulsion aléatoire et la propagation dans la structure[48] (mais on ne vise pas ici une théorie du cycle exogène).

Les conséquences d’une crise épidémique dépendent évidemment de l’importance du choc. Je commencerai ici par les deux énormes chocs démographiques à l’échelle mondiale, celui du haut Moyen Âge et celui de 1348. J’en viendrai ensuite aux chocs démographiques principalement concentrés sur une ville et sa région, ceux du XVIIe siècle européen (les « villes de la peste »).

Les conséquences sont très différentes selon la solidité de la société et de l’économie, et ses capacités de rebond démographique. Observons qu’en moyenne, si les taux de fécondité sont très élevés dans les sociétés anciennes, la mortalité, et particulièrement la mortalité infantile l’est également, si bien que le taux de croissance naturel de la population européenne tourne autour de 0,3 et 0,6% entre 1347 et 1600, et il y a même stagnation au XVIIe siècle. Après une forte épidémie, cependant, un rebond démographique est la règle.

Le choc épidémique révèle les fragilités de la structure ou au contraire, sa stabilité ; il va être un accélérateur de l’histoire, accentuant le déclin lorsque celui-ci se faisait déjà sentir, mais sans infléchir une trajectoire expansionniste lorsqu’elle était solidement ancrée dans la structure socio-économique, voire la boostant. L’épidémie pousse le monde dans la direction où il penche. L’économie de la peste épouserait une courbe en K (« ‘K-shaped’ recovery ») : la chute est globalement rapide, les activités qui « avant » périclitaient tendent à s’effondrer (jambe descendante), le redressement et l’envol ne concernent que les activités qui étaient déjà les plus dynamiques avant le déclanchement de l’épidémie (bras ascendant). Dès lors l’évolution dépend du pourcentage entre ces deux types de secteurs. Et il ne s’agit pas seulement de secteurs. « Institutions matter » explique Douglass C. North et le destin se joue aussi à ce niveau.

Voyons donc d’abord comment ont réagi les sociétés confrontées aux deux pandémies majeures que furent la peste du Haut Moyen Âge (dite de Justinien) et la peste noire de 1347.

La peste de Justinien (VIe siècle)

La peste dite de Justinien ou du haut Moyen Âge[49] frappe le bassin méditerranéen à partir de 541. Elle se prolonge pendant tout le VIe siècle, en des poussées successives, jusqu’en 767. Au cours du seul Ve siècle, elle aurait tué entre 20% et 40% de la population mondiale. C’est celle décrite par Procope de Césarée dans Les guerres de Justinien[50] à Constantinople en 542, celle dont parle Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs qui la décrit à Arles en 549, à Clermont en 567 (en « un dimanche, on compta, dans la seule basilique de Saint Pierre [de Clermont], trois cents corps morts »[51]), à Marseille en 588 (une description étonnamment voisine de ce qui sera observé lors de la peste dans cette même ville en 1720)[52]. Naturellement l’idée qu’elle est un châtiment infligé par Dieu est très présente (c’est ce qu’explique Jean d’Éphèse ; Procope, quant à lui, se refuse à disserter sur les causes du fléau[53]). En 590, la peste est à Rome où le pape Grégoire le Grand organisa une immense procession de toute la population romaine (sept processions dans tout Rome se retrouvant devant la Basilique de Marie, chacun étant pieds nus, la tête couverte de cendres, la foule chantant des litanies derrière le portrait de la Vierge). Le résultat : « dans l’espace d’une heure […] quatre-vingt personnes avait succombé et rendu l’esprit » (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Paris : Renouard, 1838, X, 1, p. 15), mais le pape exhorta la population à continuer de prier. Jacques de Voragine, dans cette mythologie chrétienne qu’est la Légende dorée, prétend qu’à mesure que la procession avançait, les miasmes de la peste disparaissaient.

Une quinzaine de vagues se succèdent jusqu’au milieu du VIIIe siècle. La première vague (541-544) est presque certainement venue d’Égypte, elle serait originaire d’Éthiopie, mais la recherche contemporaine[54] lui prête une origine en Asie centrale et une arrivée sur les rives de la Méditerranée par les routes maritimes ou la route de la soie. En 541, elle est à Péluse, un port égyptien, à Alexandrie et de là, via la Syrie, elle atteint Constantinople et y sévit pendant quatre mois (trois avec une très grande force). Dans ce qui est alors l’une des plus importantes agglomérations du monde, elle aurait fait (selon Évagre le Scholastisque dans son Histoire ecclésiastique) 300.000 victimes (5.000 d’abord et jusqu’à 10.000 par jour[55]), soit la moitié ou le tiers de la population. Procope nous décrit l’effondrement économique de la capitale : « On ne voyait personne dans les places publiques de Constantinople, durant cette effroyable affliction. Ceux qui se portaient bien demeuraient dans leurs maisons, pour y assister les malades ou y pleurer les morts. Si quelqu'un apparaissait dans les rues, ce n'était que pour enterrer des corps. Il n'y avait plus de commerce, plus d'affaires, plus d’artisanat. Cette cessation générale fit venir la famine dans une ville, où l'abondance était d’ordinaire continuelle. Il était si difficile d'y avoir du pain, que plusieurs moururent de faim. »[56].

De Constantinople, la peste gagne la Méditerranée occidentale par Gênes et Marseille, elle remonte jusqu’à Clermont et Reims. L’Empire perse sassanide est submergé par la peste, mais on ignore les conditions de sa diffusion vers l’Inde. Les poussées vont se succéder tous les dix ou douze ans affectant essentiellement les pays riverains de la Méditerranée.

À l’Est et au Sud du bassin méditerranéen, l’épidémie ravage les deux grands empires rivaux, Byzance et l’Empire perse, et les affaiblit tous les deux considérablement, les amène à conclure des trêves, puis la paix (561), mais les hostilités reprendront dix ans plus tard. Sont particulièrement affectés par l’épidémie la Palestine, la Syrie, l’Égypte et la Lybie, le Maghreb. La dépopulation semble avoir été massive, mais il est impossible de donner des chiffres, même approximatifs.

Au nord de la Méditerranée, on recense six attaques pesteuses successives, à peu près une tous les dix ans[57], jusqu’en 600. Elle entre toujours par Marseille, Gênes, Rome ou Ravenne, elle ravage l’Italie, l’Espagne. En Gaule elle pénètre en profondeur en progressant le long de l’axe de communication Rhône-Saône-Loire. À partir de 600, cet axe de pénétration n’est plus actif ; la peste n’affecte plus (en Europe) que l’Italie, Marseille et Arles. Si les retours de la peste se succèdent jusqu’en 740, si les rives orientales de la Méditerranée restent périodiquement secouées par les vagues épidémiques, l’Europe de l’Ouest et du Nord sont hors d’atteinte du fléau.

Il est possible d’attribuer partiellement à la pandémie de peste, à ses retours et à sa géographie, les grandes évolutions de l’époque.

Dans l’Empire byzantin, la main d’œuvre manque, les systèmes d’irrigation sont abandonnés, l’agriculture recule, le désert avance. La Libye ou l’Égypte qui avaient servi de « grenier à blé » pour l’Empire romain subissent une régression agriculturale majeure. Les échanges se réduisent fortement le long des voies commerciales et les villes se dépeuplent. Lorsque la peste frappe Constantinople en 542, l’Empire byzantin sous le règne de Justinien est à son apogée (527-565). Celui-ci semblait en voie de rétablir l’Empire romain dans sa puissance et son étendue ayant reconquis une fraction considérable de sa fraction occidentale, au Nord (dont l’Italie) comme au Sud. La peste pourrait être le principal responsable de l’échec d’une résurrection, mais peut-être était-elle déjà hors de portée ? Pour Kyle Harper, le climat et la peste (deux phénomènes liés) sont responsables de la chute de l’Empire romain d’Orient[58], ce qui est très exagéré étant donné la survie sur sept siècles de cet Empire. Cette thèse attire cependant l’attention aujourd’hui dans la mesure où, pour certains, le réchauffement climatique générerait de nouveaux virus qui participeront au « collapse » général en cours : les visions du présent et de l’avenir ont toujours influencé les conceptions du passé. Si la peste n’est pas la cause de la chute de l’Empire d’Orient, en revanche elle a participé à son déclin.

La reconquête, la protection des nouveaux territoires (Afrique, Italie[59]), les guerres avec la Perse imposent à Constantinople un effort financier considérable. La dépopulation, la paupérisation font que la fiscalité parvient de plus en plus difficilement à remplir les caisses impériales. En outre, les salaires ont augmenté massivement avec l’effondrement de la population laborieuse, aussi bien les soldes des soldats que les salaires des fonctionnaires ou des artisans qui construisent les fortifications, d’où un accroissement des dépenses publiques. La pression fiscale s’accroît vivement sur une population considérablement réduite et une économie affaiblie, elle devient difficilement supportable (d’où des critiques, en particulier venant de Jean le Lydien).

Le grand rival de l’Empire romain d’Orient, l’Empire perse, est lui aussi fragilisé. Dès lors, les bouleversements géopolitiques de l’Orient au VIIe siècle pourraient s’expliquer par les ravages que la peste récurrente a provoqués depuis le milieu du VIe siècle : les conquêtes arabes à partir de 630, l’effondrement de l’Empire sassanide (la bataille d'al-Qâdisiyya en 636), les défaites de l’Empire byzantin (bataille de Yarmouk en 636, siège et prise de Jérusalem en 637 ; après un long siège – 674-678 –, Constantinople sera finalement sauvée après la destruction de la flotte musulmane, la ville et l’Empire survivront à un second siège en 717-718, et l’Empire durera encore sept siècles).

De même, en Occident, la peste rendrait compte du basculement de l’économie, et du pouvoir, du Sud vers le Nord. La peste justinienne est essentiellement méditerranéenne. Si jusqu’à la fin du VIe siècle, elle atteint la Gaule du Nord et de l’Ouest, à partir du début du VIIe siècle, l’Europe du Nord est épargnée. Alors que les circuits commerciaux méditerranéens sont affaiblis, voire se réduisent à un cabotage à courte portée, les circulations nordiques prennent de l’ampleur grâce aux marchands frisons et saxons, puis danois, scandinaves. La richesse devient moins méditerranéenne et davantage nordique, et les forces politiques qui se constituent dans cette Europe prennent leur envol. Elles aboutiront à la fin du VIIIe siècle à une esquisse de reconstitution de l’Empire romain d’occident, l’Empire carolingien.

Attribuer à la peste de Justinien le rôle de cause principale dans cette double évolution est sans doute exagéré, mais l’Empire byzantin a été affaibli, son déclin précipité. La Grande Peste a révélé que la tâche de reconstitution de l’Empire romain était un objectif de toute manière hors de sa portée, trop coûteux pour un empire affaibli. Ce n’est pas la seule cause de son déclin, et peut-être pas la cause principale (Jean-Noël Biraben[60]), le vers était dans le fruit antérieurement. Mais la Grande Peste a révélé ses fragilités, elle l’a poussé sur la pente déclinante. Sa faiblesse a laissé la place libre à l’expansion arabe et aux forces nouvelles qui se faisaient jour au Nord de l’Europe. La peste a aidé à l’accouchement de nouveaux rapports de force, politiques et économiques, elle ne les a pas générés.

La peste noire (1347-1352)

En 1347, il y avait six siècles que la peste n’avait pas frappé l’Europe et le bassin méditerranéen. Elle venait de Chine, elle a suivi les routes de la soie, elle est arrivée à Caffa sur la mer noire en 1347[61] d’où les galères génoises l’amènent à Constantinople, puis dans les ports méditerranéens, dont Marseille. Elle tue entre un tiers et 40% de la population européenne (voire, selon certaines estimations, plus de 50% : selon les régions le pourcentage varie entre un huitième et jusqu’aux deux-tiers). Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour retrouver le niveau de population du début du XIVe.

Ce choc démographique massif s’est accompagné d’un effondrement mondial de l’économie, et en particulier de celle du continent européen et du bassin méditerranéen – et cela en deux ou trois ans. L’extension territoriale dans un laps de temps réduit, la mort à cette échelle et en si peu de temps, font qu’aucun autre épisode postérieur ne lui est comparable[62].

La peste noire de 1347-1348 inaugurait la deuxième grande pandémie pesteuse. Elle se prolonge par vagues successives jusqu’au XVIIIe siècle. Pour l’Europe occidentale, on observe 31 poussées entre 1347 et 1720. Jusqu’en 1534, les poussées sont assez régulières (tous les 9 à 11 ans), de cette date à 1683, les retours épidémiques sont moins réguliers (de 7 à 31 ans) avec des différences d’amplitude et d’expansion territoriale considérables. Pour la France, la période la pire est entre 1600 et 1640, surtout autour de et après 1630 (cette année-là on compte au moins cent villes ou bourgades frappées)[63]. Le ralentissement est net après 1684 (seulement trois chocs, localisés) et cette épidémie pluriséculaire se termine avec la peste de Marseille en 1720.

Revenons au XIVe siècle pour prendre le cas de la Provence. Après 1348, la peste frappe à nouveau en 1361, dans les années 1370, à l’été 1383, puis en 1390. Souvent, ce ne sont pas les mêmes localités qui sont affectées, mais plus de 40% des localités existantes en 1315-1316 auront disparu au milieu du XVe siècle tandis que, dans les villages qui subsistent, le nombre de « feux » par village diminue fortement[64]. En Bourgogne, on peut retenir le témoignage du Chroniqueur bourguignon qui résume ainsi le drame d’une localité de sa région : « En mil trois cent quarante et huit / À Nuits de 100 restèrent huit ».

Partout en France les villes et les campagnes se vident, les récoltes fondent, les activités cessent, la famine s’installe, massive, le prix du pain explose et, paradoxalement, le manque de bras qui explique l’effondrement des récoltes se double d’un chômage de masse lorsque les hommes ne trouvent plus à s’employer, l’activité ayant cessé.

Dans sa Chronique (celle qui lui est attribuée), Jean de Venette[65] décrit la peste de 1348-49 à Paris et plus généralement en France. Sa chronique est la plus complète sur le sujet. Une comète (ou « un autre phénomène formé d’exhalaisons d’air ») vers l’Ouest à l’heure de Vêpres, très lumineuse, bientôt désintégrée en avait – peut-être – été le présage. L’épidémie avait commencée « chez les infidèles », elle s’est répandue, par l’Italie, Avignon, la Gascogne, l’Espagne et l’Allemagne, jusqu’en France. Il décrit les symptômes (les bubons), la soudaineté de l’attaque et de la mort, les jeunes frappés plus que les vieux. La maladie venait « par contact et contagion, car l’homme en bonne santé qui visitait un malade n’échappait que de peu, et rarement, à la mort […] Et, très vite, de vingt hommes, il n’en restait pas deux vivants. » Réfléchissant sur les causes, il ne croit guère aux accusations d’empoisonnement des puits et fontaines, particulièrement contre les juifs – et il relate « la cruauté du monde [qui] se déchaina contre eux », les chrétiens les massacrant par milliers (en Allemagne et ailleurs où ils vivaient) –. « La cause en fut autre, peut-être la volonté de Dieu, peut-être des humeurs corrompues ou la mauvaise qualité de l’air ou de la terre. » Jamais dans le passé il n’y avait eu pareille mortalité (« Il y eut durant ces deux années un nombre de victimes tel qu’on ne l’avait jamais entendu dire, ni vu, ni lu dans les temps passés ») : « À l’Hôtel-Dieu de Paris, la mortalité était telle que souvent plus de 500 morts étaient portés chaque jour au cimetière des Saints Innocents pour y être ensevelis. » La peur de la contagion était telle que « les prêtres frappés de crainte s’éloignaient », se refusant à donner aux mourants les derniers sacrements, laissant à d’autres, plus courageux, cette tâche[66].

Lorsque la peste cessa, Jean de Venette observe que les villes et les campagnes étaient comme vides d’habitants. Mais il note la rapidité avec laquelle les mariages et la natalité s’accrurent par la suite. Sur le terrain économique, il observe aussi que, malgré l’abondance de toutes sortes de biens, il y eut une très forte inflation : « les prix de toutes choses doublèrent », ceux des denrées alimentaires et des objets manufacturés, ainsi que les salaires des mercenarii et les rémunérations des paysans, serfs et libres. À l’exception, précise-t-il, de certaines terres et maisons que le dépeuplement rendait superfétatoires. Le patrimoine de l’Église, des monastères s’accrut considérablement des héritages qu’ils reçurent lorsque les mourants recevaient l’absolution, leurs héritiers étant souvent morts avant eux[67].

Sur l’autre rive de la Méditerranée, nous avons le témoignage d’Ibn Khaldoun. En 1348, la peste le rattrape à Tunis (où il est né et où il fait ses études). Il a alors seize ans. Elle tue sa mère, puis son père, ainsi qu’une grande partie de sa famille, elle décime ses amis, l’élite intellectuelle de la ville, ses professeurs (« la grande peste qui enleva nos hommes les plus distingués, nos savants, nos professeurs »). Il livrera dans la Muqaddima (Prolégomènes) en 1377[68] une présentation des conséquences de l’épidémie de peste. Elle est particulièrement précieuse car Ibn Khaldoun n’est pas un simple témoin, mais un savant ès sciences sociales avant la lettre, un philosophe de l’histoire alliant connaissances historiques, sociologiques et économiques à la volonté de rechercher le pourquoi et le comment. Retenons trois points : 1) la peste est survenue en un temps de décadence universelle, alors que le monde ancien (les empires) était proche de sa fin ; 2) la peste a été une catastrophe effroyable à l’échelle mondiale et la description qu’il en donne est littéralement apocalyptique ; 3) il s’agit d’un processus de destruction créatrice cataclysmique, la crise accouche d’un monde nouveau.